Farbgestaltung leicht gemacht – Räume mit System und Gefühl gestalten

Farbe als Werkzeug, nicht als Zufall

Farbe formt Raum – ganz gleich, ob im Altbau, Neubau oder Büro.

Sie lenkt den Blick, schafft Tiefe, Ruhe oder Spannung. In der Praxis entscheidet sie, ob ein Raum funktioniert – also stimmig, klar und angenehm wirkt.

Farbgestaltung heißt nicht „irgendeine Farbe wählen“, sondern bewusst mit Licht, Fläche und Material umgehen.

Eine Farbe, die auf dem Muster hell leuchtet und ruhig wirkt, kann an der Wand plötzlich grell oder schmutzig erscheinen – je nach Licht, Untergrund und Umgebung.

Die richtige Farbgestaltung macht den Unterschied:

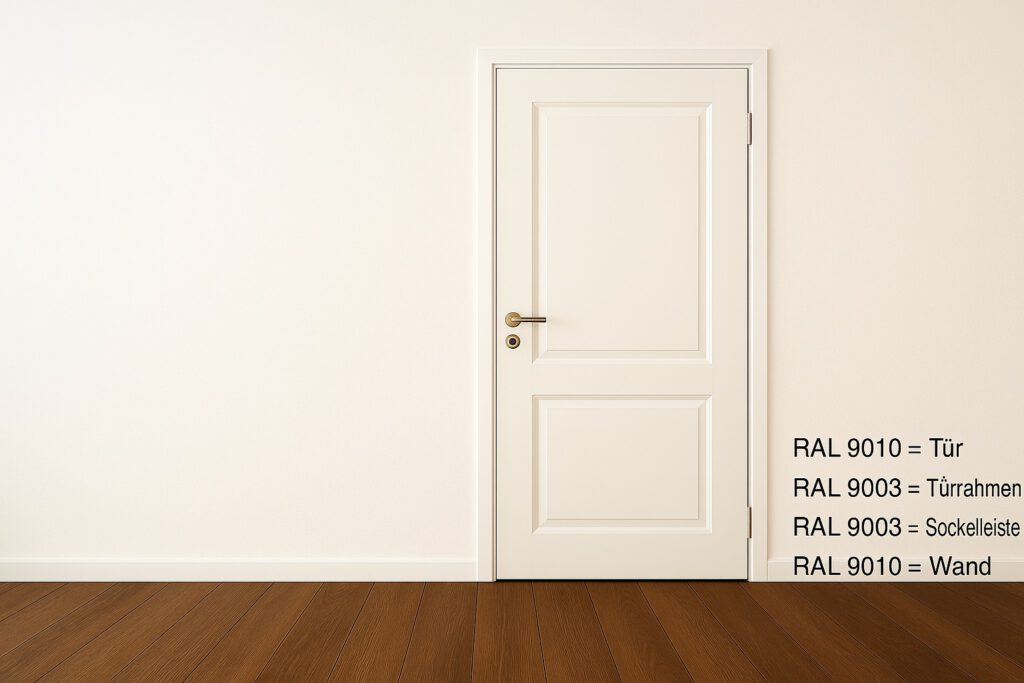

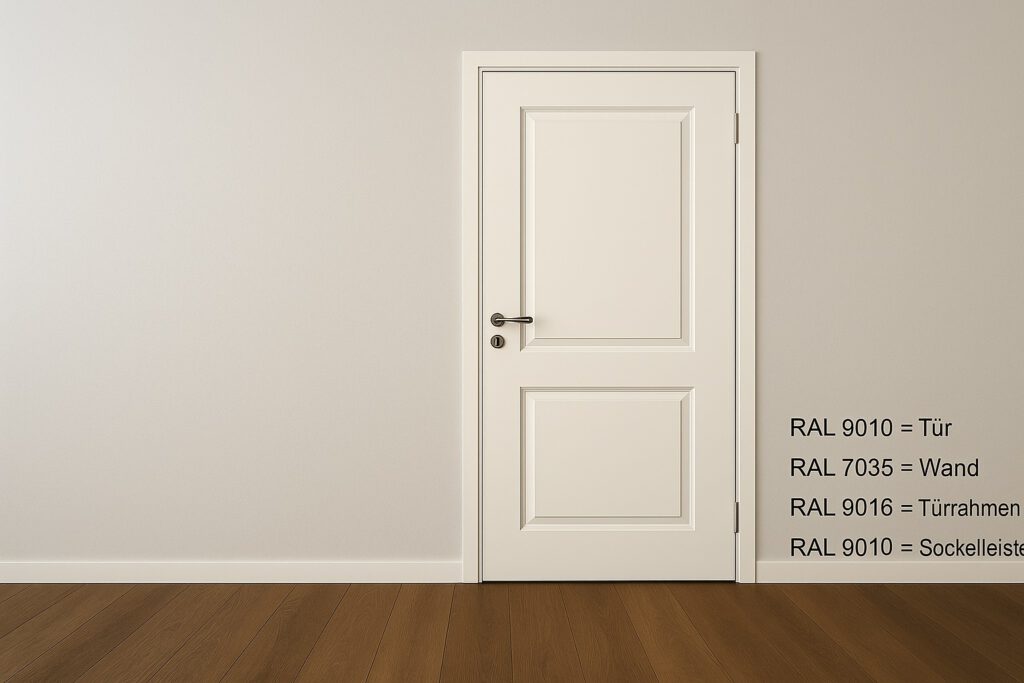

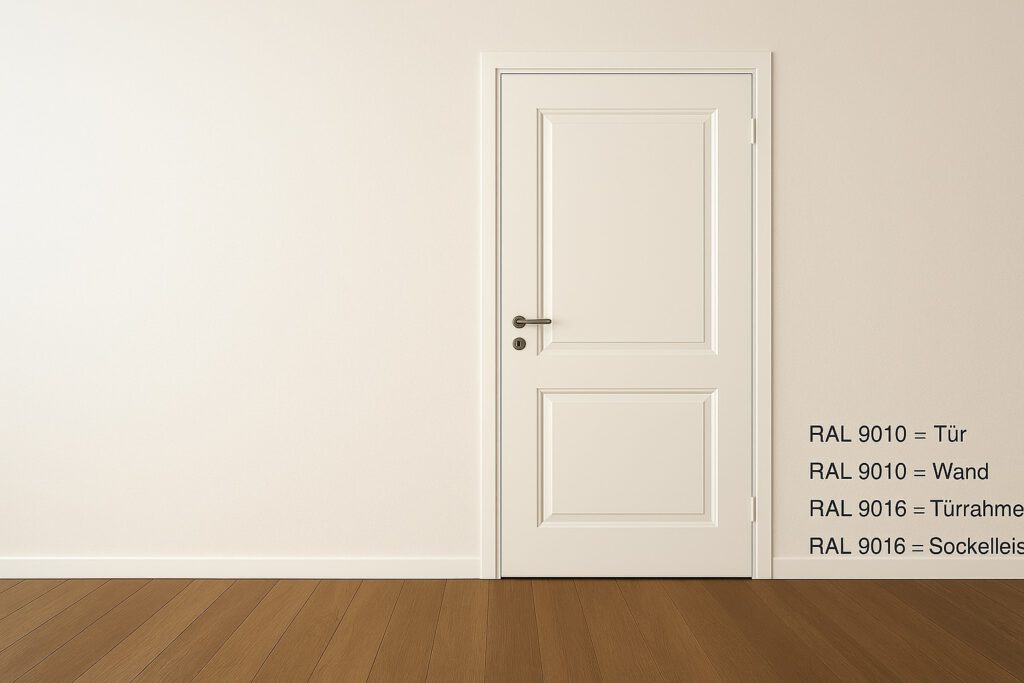

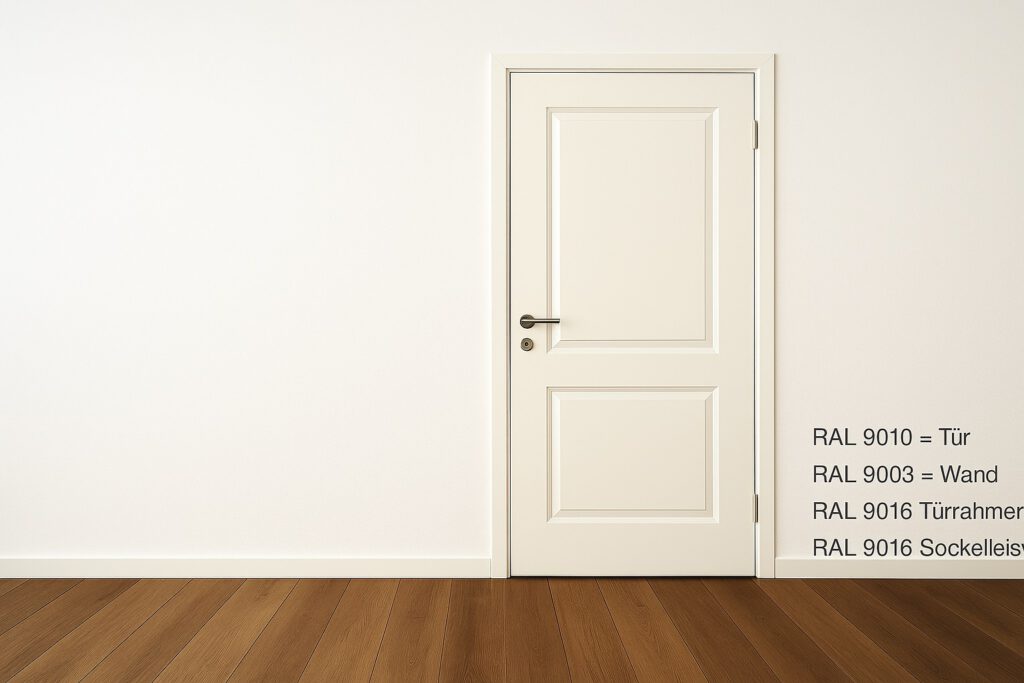

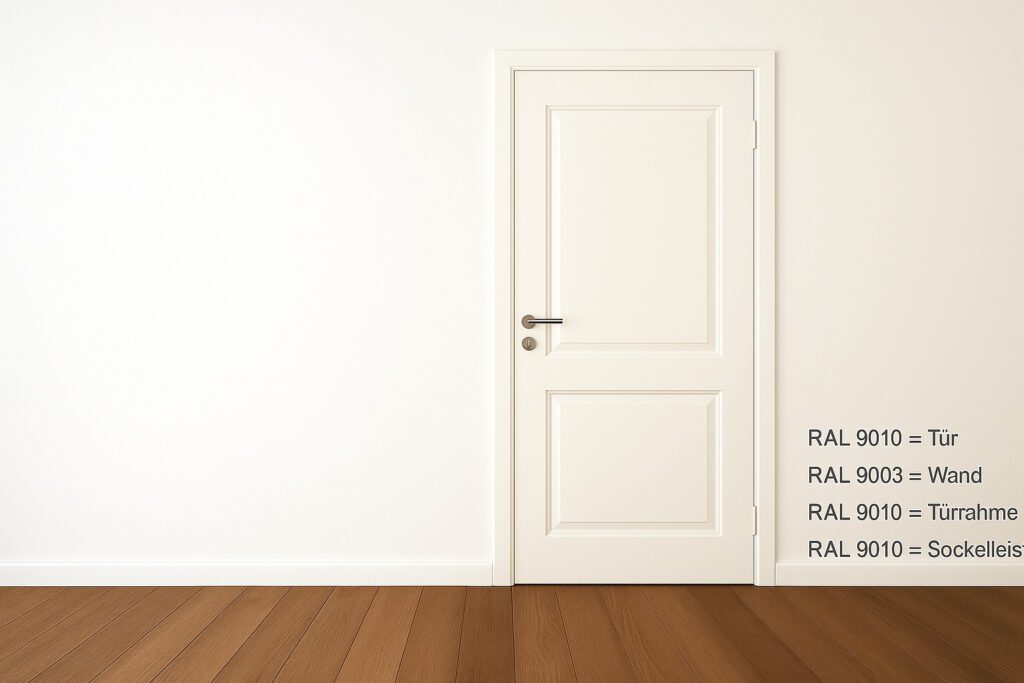

Ein Raum kann – je nach Farbkombination – hell, freundlich, elegant oder gemütlich wirken. Oft sind es nicht die großen Flächen, sondern die feinen Abstimmungen zwischen Wand, Tür, Sockelleiste und Rahmen, die ein harmonisches Gesamtbild schaffen.

Raumwirkung verstehen: Licht, Fläche, Stimmung

Jede Fläche ist ein Spiegel des Lichts.

Ein kühles Nordlicht macht Farben blasser, warmes Südlicht betont Gelb- und Rottöne.

Darum gilt: Farbgestaltung beginnt mit der Lichtbeobachtung.

| Raumlage | Empfohlene Richtung | Wirkung |

|---|---|---|

| Nordseite: | warme, leicht gebrochene Töne | mehr Behaglichkeit, weniger Kälte |

| Südseite: | kühle, klare Farben | Balance, weniger Blendung |

| Flure / Übergänge: | neutrale Zwischentöne | verbinden Räume optisch |

| Arbeitsräume: | helle, matte Flächen | Fokus und Klarheit |

🧭 Praxis-Tipp:

1.) Farbe nie am Bildschirm entscheiden: Immer vor Ort mit einer echten Probe und Tageslicht prüfen.

2.) Licht zuerst beobachten, dann Farbe wählen: Ein einfacher Weißkarton an verschiedenen Stellen im Raum zeigt schnell, wie Lichttemperatur und Intensität wirken.

3.) Helligkeit über Flächenverteilung steuern: Zu viel Helligkeit kann flach wirken, setze gezielt Tonwertunterschiede ein – also hell/dunkel-Kontraste an Decke, Wand, Boden.

4.) Decke/Wand/Boden: Helle Decke = Weite, Leichtigkeit + Dunkler Boden = Ruhe, Standfestigkeit + Mittlere Wandfarbe = Balance 8Wenn Räume zu hoch wirken, Decke leicht abdunkeln (2–3 Tonwerte dunkler als Wand) – das senkt optisch die Höhe.)

5.) Farbe reagiert auf Fläche – und Fläche auf Licht: Eine Farbe auf 5 m² wirkt dunkler und satter als auf einer kleinen Musterkarte. Immer großflächig testen (A3 oder größer). Bei intensiven Farben lieber einen helleren Ton wählen – auf der Wand wirkt er ohnehin kräftiger. Matte Oberflächen zeigen die Farbe „ehrlicher“, glänzende reflektieren Licht und verändern den Farbton.

6.*) Stimmung entsteht durch Kontrast, nicht durch Buntheit: Ein Raum braucht Ruhepole und Akzentzonen. Plane einen dominanten Grundton (ca. 70 %), eine Begleitfarbe (25 %) und einen Akzent (5 %). So wirkt der Raum klar, aber lebendig. ( 70% Grundfarbe: gebrochenes Weiß, 25% Begleitfarbe: helles Grau oder Beige, 5% Akzent: warmes Grün oder sanftes Terracotta.

7.*) Lichtfarbe der Leuchten mitdenken: LED-Licht kann ein Konzept ruinieren, wenn die Lichtfarbe nicht passt.→ Warmweiß (2700–3000 K): wohnlich, ruhig → Neutralweiß (3500–4000 K): sachlich, funktional → Kaltweiß (>4000 K): technisch, aktivierend (Achtung: Wände, die im Tageslicht warm wirken, können unter Neutralweiß plötzlich kühl und grau erscheinen – darum Licht immer vorab testen.

8.*) Farbpsychologie für Stimmung nutzen: # Helle, warme Farben: fördern Nähe, Kommunikation, Entspannung # Kühle, helle Farben: bringen Klarheit, Konzentration, Weite # Gedämpfte, erdige Töne: stabilisieren, schaffen Ruhe # Satte Dunkeltöne: geben Tiefe, Struktur und Eleganz.

→ Im Wohnbereich lieber warme Nuancen mit ruhigen Akzenten,

→ Im Arbeitsbereich neutrale, klare Grundtöne mit frischen Akzenten.

9.*) Wirkung testen – mit mobilen Tools

Farbkarten auf mobilen Platten (z. B. MDF 40×40 cm) an verschiedenen Wänden positionieren und über den Tag hinweg beobachten. So siehst du sofort: Wo wird’s zu grell, wo zu matt, wo entsteht Atmosphäre.

Material und Farbe – die unterschätzte Kombination

Eine Farbe wirkt nie allein. Sie lebt von ihrer Nachbarschaft – Holz, Metall, Textil oder Putz verändern den Charakter.

Beispiel: Ein kühles Grau auf Beton wirkt edel und sachlich. Auf Holz dagegen kann derselbe Ton stumpf oder grünlich erscheinen.

🧭 Praxis-Tipp:

→ Farbe nicht isoliert, sondern im Kontext des Materials denken.

→ Besonders Schnittstellen im Blick behalten (Zargen, Sockel, Fensterrahmen) bewusst wählen – dort entscheidet sich, ob der Raum „fließt“ oder bricht.

1.*) Immer vom Material ausgehen, nicht von der Farbe: In der Praxis gilt: Farbe kann man anpassen – Material nicht.→

# Beginne mit den festen Oberflächen (Boden, Fenster, Möbel, Türen). # Dann erst Wand- und Deckenfarben darauf abstimmen. So bleibt das Konzept realistisch und kostensicher. (Ein Holzboden mit Rotstich (z. B. Eiche geölt) braucht andere Wandfarben als ein kühler Betonboden.)

2.) Gleicher Farbton – anderes Material = andere Wirkung: Ein identischer Farbwert verhält sich je nach Oberfläche völlig unterschiedlich # Auf Holz: wärmer, weicher, natürlicher # Auf Putz: matter, ruhiger, Auf Metall: kälter, technischer # Auf Stoff: diffuser, lebendiger

!!!Tipp: Farbproben immer auf Originalmaterialien anlegen, nicht auf Papier. Sonst stimmen Glanzgrad und Lichtreflexion nicht.

3.) Glanzgrad steuert Tiefe und Wirkung: Nicht der Farbton, sondern der Oberflächen-Glanzgrad entscheidet oft über Wirkung. # Matt: ruhig, edel, reduziert – Seidenmatt: wohnlich, pflegeleicht – Seidenglanz / glänzend: technisch, auffällig, kontrastreich

!!! Tipp:Unterschiedliche Glanzgrade in einem Raum können Spannung erzeugen – aber immer gezielt (z. B. matte Wand, satinierte Tür, glänzende Metallakzente).

4.) Farbe als Verbindung zwischen Materialien: Farbe kann Materialien „verheiraten“.

→ Wenn z. B. Holz und Beton stark kontrastieren, hilft eine verbindende Wandfarbe, die zwischen beiden liegt (z. B. warmes Grau-Beige).

→ So entsteht Ruhe, statt harter Brüche.

!!! Tipp: Den verbindenden Ton aus dem Zwischenwert beider Materialien wählen – nie aus dem Bauch, sondern mit Farbkarte prüfen.

5.) Unterschiedliche Texturen – gleiche Farbfamilie: Statt viele Farben zu mischen, lieber in einer Farbwelt verschiedenen Texturen bespielen.

Beispiel: Kalkputz in warmem Sandton # Holz in ähnlichem Grundton # Stoff in Naturleinen → ergibt Tiefe, ohne bunt zu wirken.

!!! Tipp: Perfekt für ruhige, hochwertige Innenräume oder Büroflächen mit wohnlicher Atmosphäre.

6.) Lichtquelle + Material = Farbverhalten: Materialien reflektieren Licht unterschiedlich: # Glänzende Oberflächen spiegeln, wirken heller # Raue Strukturen schlucken Licht, wirken dunkler → Eine helle Farbe auf rauem Putz kann dunkler wirken als dieselbe Farbe auf glattem Lack.

!!! Tipp: Teste Farben bei Raumlicht, nicht nur bei Tageslicht – gerade bei Holz und Lackflächen.

7.*) Akzente über Material statt über Farbe: Nicht immer braucht man Farbe, um Kontrast zu erzeugen. → Holzarten, Texturen oder Metalle schaffen Akzente, die zeitloser sind als ein Anstrich. Beispiel: eine Schwarze Armatur statt schwarze Wand – Messinggriffe statt goldener Akzentfarbe → Das wirkt langlebiger und ruhiger – besonders bei reduzierten Konzepten.

8.*) Muster- und Materialboard für jede Baustelle: Ein einfaches Board mit 5–8 Originalmustern (Boden, Wandfarbe, Zarge, Stoff, Metall) klärt 90 % aller Abstimmungsfragen.

→ Ergänze eine beschriftete Farbkarte mit RAL oder NCS. → Spart Zeit, Rückfragen und Fehlanstriche.

Weißtöne und Neutralfarben richtig einsetzen

Weiß bleibt die Basis vieler Konzepte – aber Weiß ist nicht neutral. Jede Nuance verändert das Lichtgefühl.

-

Warmweiße Töne (z. B. RAL 9010) – wohnlich, sanft, für behagliche Räume

-

Kühle Weißtöne (z. B. RAL 9016) – klar, modern, ideal für Neubauten

-

Technische Weißtöne (z. B. RAL 9003) – ruhig, sachlich, für Technik- oder Objektflächen

🧭 Praxis-Tipp: Es lohnt es sich, ein dominantes Weiß festzulegen und alles Weitere darauf abzustimmen. So entsteht Ruhe im Raum, selbst bei unterschiedlichen Materialien.

Akzentfarben mit Funktion

Akzentfarben sind kein Dekor, sondern Werkzeug.

Sie führen den Blick, strukturieren Zonen, lenken Aufmerksamkeit – und können sogar Orientierung schaffen.

| Einsatz | Farbe / Wirkung | Beispiel |

|---|---|---|

| Raumtiefe => | dunkle, gedeckte Töne | Rückwände, Nischen |

| Weite => | helle, kühle Farben | Decken, offene Flächen |

| Ruhepunkte => | neutrale Grautöne | Flure, Arbeitszonen |

| Wärme & Atmosphäre => | erdige, natürliche Töne | Aufenthaltsräume, Wohnbereiche |

🧭 Praxis-Tipp:

1.) Akzente dort setzen, wo Bewegung entsteht: Eine dunklere Farbe am Ende eines Flurs oder in einer Nische zieht den Blick nach vorne und „ordnet“ den Raum optisch. (Ideal bei komplexen Grundrissen oder offenen Wohnkonzepten)

2.) Farbbetonung statt Farbfläche: Ein Akzent muss keine ganze Wandfläche sein. Natürliche Formen aufgreifen und unterstreichen reicht völlig, z.B. ein Türblatt, Regalfach, Paneel oder ein Wandvorsprung.

3.) Akzentfarben über Materialien denken: Nicht immer muss Farbe gestrichen werden, Holz, Linoleum, Stein oder Stoff können farbtragende Elemente sein.

(Beispiel: Ein moosgrüner Stoffvorhang ersetzt den Anstrich und bringt gleichzeitig Akustik und Bewegung in den Raum.)

4.) Helligkeit und Glanzgrad: Akzentfarben dürfen ruhig kräftiger sein – aber immer matt oder seidenmatt, um Spiegelungen zu vermeiden. – Glänzende Flächen wirken schnell laut oder technisch. – In Wohn- oder Arbeitsräumen lieber matte Oberflächen für Tiefe und Ruhe.

5.) Farbtemperatur: Akzente wirken wärmer oder kühler – das kann gezielt genutzt werden. Warme Akzente (Ocker, Rost, Terracotta) vermitteln Nähe, Ruhe, wohnlich, Kühle Akzente (Grün, Blau, Anthrazit) verleihen einem Raum Tiefe, Klarheit und Struktur.

6.) Orientierung und Funktionen unterstützen: Farbe kann leiten. Türen, die als Hauptwege genutzt werden, dürfen sichtbar sein (Akzentfarbe). Technikräume oder Nebentüren lieber im Wandton „verschwinden“ lassen. Das schafft eine intuitive Wegeführung

7.) Kombinationen bewusst auflösen: Ein häufiger Fehler: alles Ton-in-Ton. – Lieber einen klaren Akzent mit 1–2 ruhigen Begleitfarben kombinieren.

→ Faustregel für veredelte Flächen: 70 % Basis / 25 % Begleitung / 5 % Akzente.

8.) Akzentfarbe testen – nie blind verwenden: Ein Farbton im Eimer ist keine Garantie. – Immer Probeanstrich in Originalgröße (mind. A3) auf der realen Fläche testen. Und die Farbe zu min. 2 Lichtzeiten prüfen – Vormittag & Nachmittag.

Tapeten als gestalterisches Werkzeug

Tapeten sind mehr als Dekor – sie sind strukturierte Farbebene und Material zugleich.

Sie verbinden Farbe, Haptik und Muster in einem Medium und können dadurch gezielt räumliche Wirkung oder Funktion übernehmen.

1.) Tapeten als funktionaler Akzent

Tapeten eignen sich hervorragend, um Zonen zu markieren oder Raumachsen zu betonen, ohne zusätzliche Farbe einzusetzen.

→ Beispiel: eine ruhige Textiltapete hinter dem Kopfteil im Schlafzimmer schafft Tiefe und Behaglichkeit – ganz ohne kräftigen Ton.

🧭 Praxis-Tipp: Tapete immer auf einer begrenzten Fläche einsetzen – Rückwand, Nische oder Wandfeld. Ganze Räume wirken schnell überladen.

2.) Material & Oberfläche mitdenken (Struktur und Lichtbrechung spielen bei Tapeten eine große Rolle.)

Matte Oberflächen wirken ruhig und flächig. Geprägte oder textilartige Tapeten bringen Wärme und Tiefe. Metallische oder glänzende Tapeten reflektieren Licht – ideal für dunkle Ecken, aber sparsam einsetzen.

🧭Praxis-Tipp: Bei starkem Lichteinfall lieber matte, naturnahe Strukturen verwenden – Glanz kann unruhig wirken.

3.*) Muster gezielt einsetzen Muster erzeugen Dynamik, aber auch Unruhe.

→ In offenen Räumen lieber ruhige, großflächige Strukturen statt kleinteiliger Ornamente.

→ In kleinen Räumen vertikale Linien oder Streifen verwenden – sie strecken optisch.

🧭Praxis-Tipp: Muster nie aus dem Katalog wählen – immer Originalmuster an der Wand prüfen, am besten auf 1 m², um Wirkung und Lichtreflexion zu sehen.

4.) Tapeten als Verbindungselement

Eine Tapete kann Farben und Materialien im Raum harmonisieren: Sie nimmt Töne von Boden, Möbeln oder Textilien auf und führt sie in einer Fläche zusammen.

→ Besonders effektiv bei Übergängen zwischen Wohn- und Arbeitszonen.

5.*) Kombination mit Akzentfarben Tapete und Farbe sollten nicht konkurrieren, sondern sich ergänzen.

→ Wenn die Tapete Struktur bringt, bleibt die Akzentfarbe zurückhaltend.

→ Wenn die Tapete ruhig ist, darf der Akzentton stärker auftreten (z. B. Tür, Nische oder Sockel).

🧭Praxis-Tipp: Immer einen neutralen Begleitton aus der Tapete als Wandfarbe wählen – das schafft Ruhe und Kontinuität.

Tapeten sind die feinfühlige Alternative zur Akzentwand: Sie verbinden Farbe, Material und Emotion in einem Schritt.

Richtig eingesetzt, geben sie Räumen Struktur, Tiefe und Atmosphäre, ohne sie zu überladen.

Farbe planen – Kommunikation spart Zeit

Das schönste Konzept hilft wenig, wenn es auf der Baustelle nicht ankommt.

Ein einfacher Farbplan mit RAL- oder NCS-Codes reicht oft schon aus, um Missverständnisse zu vermeiden.

Checkliste für Planung & Ausführung:

-

Farbflächen benennen (Wand, Decke, Zarge, Sockel, Möbel)

-

Materialbezug klären (Lack, Wandfarbe, MDF, Putz)

-

Lichtverhältnisse vor Ort prüfen

-

Schnittstellen fotografisch dokumentieren

-

Probeanstrich immer am Objekt

Das spart Diskussionen – und sorgt dafür, dass das fertige Ergebnis wirklich so wirkt, wie geplant.

Fazit – Farbe als stiller Dirigent

Gute Farbgestaltung fällt nicht auf – sie beruhigt, lenkt und trägt.

Ob du planst oder ausführst: Farbe ist kein „Finish“, sondern Teil des Gesamtsystems.

Wenn Licht, Material und Farbton aufeinander abgestimmt sind, entsteht ein Raum, der funktioniert – klar, harmonisch und menschlich.

Farbe ist Handwerk, nicht Zufall.

Und genau darin liegt ihre Kunst.

Mockup-Bilder

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|